大尺度气候变化以及它对生态系统的影响

海洋在非常大的程度上支持了地球的生命活动。在过去的20年里,海洋的初级生产力随地域、季节而变化,但在整个地球上初级生产力最强的是高纬度海区,即南北极海域,因此建立南极保护区非常重要。目前,全球尺度下导致海洋变化的最主要因素有:1)全球海洋表面温度升高;2)溶解氧的含量逐渐降低;3)海洋酸化。

气候变化对海洋生态系统产生了巨大的影响。以鲸类为例,因其在海洋食物链上是顶端的猎食者,所以观察分析鲸类的洄游对于研究生态系统的变化是一个简单、重要和直观的指标,亦是大型海洋保护区规划的主要参考依据。两极的海洋是全球初级生产力最高的地区,因此南大洋或者北极附近的海域是鲸类在夏季主要觅食的区域。随着冬天的来临,它们则要重回澳大利亚周边等热点海域来哺育它的下一代,因此每年鲸类会进行季节性洄游。温度会改变初级生产力从而改变鲸类的洄游路线,故鲸类全球尺度的洄游必然会受到气候变化的影响,因此,气候变化将会对生态系统造成非常重要的影响。《Nature》曾发表过太平洋鱼类标记的计划,研究表明海洋温度的变化一方面改变海洋食物链,另一方面改变洄游的路线。

图片来源:《自然》

气候变化对中国近海的影响

中国近海海洋保护区正受到全球海洋变暖的影响,且中国近海是全球升温最高的海域之一。气候变暖一方面是因为全球和极地相互作用,比如受到复杂的东亚季风的影响,因此中国近海的海洋保护和全球范围内的举措有一定的共性;另一方面气候变暖也具有自己的独特性,比如黄海和东海是临近的海域,它们看上去非常相似,但主要特征却不同。黄海的典型海域能够在全年保持非常高溶解氧的状态,即使在相比之下溶解度含量较低的夏天也非常高;但是东海典型的海区在每年夏季会出现两个贫氧区。黄海和东海溶解氧特征完全不同,因此在研究中国近海的海洋保护区时,一方面要参考全球海洋保护区共性的原则,同时也要考虑中国近海独特的、地域性的特征。

气候变化对生态系统影响的个例研究—海洋热浪

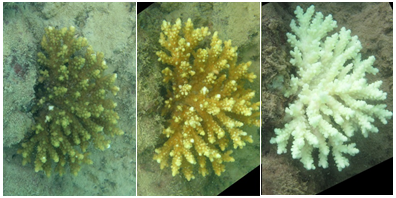

珊瑚礁白化主要受海洋温度变化的影响,从五颜六色退化成白色。如果海洋热浪时间超过一定长度,珊瑚礁便会彻底死亡。从安达曼海域浮标观测珊瑚礁白化与海洋热浪间关系的数据表明,在厄尔尼诺发生的次年,亚洲季风推迟爆发,这使印度洋-太平洋暖池海域长期持续高温,从而加剧了珊瑚礁白化的风险。以2010年为代表,安达曼海地区的海洋热浪持续时间超过了一个月,造成了大范围珊瑚礁的白化。

图片来源:创绿研究院

报告结论

基于全球范围以及中国近海海域的研究,气候变化在全球和区域尺度上影响着海洋的生态系统。因为中国近海的海洋保护区既有典型性,也有独特性,多学科综合研究有助于更好地建立海洋保护区的科学基础,故需要强化交叉学科以及集成性的研究。

本文转载于创绿研究院

链接:http://www.ghub.org/?p=8810

封面图片来源于Flickr